一、2022宏觀展望 - 中美分化再逆轉

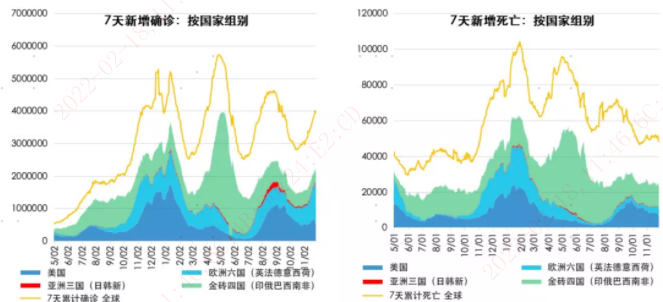

即將進入新冠疫情爆發後的第三年,世界逐漸適應了與疫情共存的情況。儘管不斷變異的病毒帶來一輪又一輪的新增病例潮,但在疫苗、社交隔離和醫療支持下,全球死亡人數今年明顯震盪走低。根據我們的測算,全球新冠死亡率已降到1.5%左右,而不少接種率高的發達國家,死亡率已降到0.5%以下。主要經濟體實現正常化的曙光初現。

圖1. 世界逐漸適應與疫情的共存

資料來自Bloomberg、MacroBond、易方達,截至2021年11月30日。

然而,全球經濟復蘇依然高度不均衡。由於防疫策略、疫苗供給和醫療資源的差異,不同國家間的分化明顯。從實際GDP水準相比於疫情前的水準看,中國、美國、俄羅斯等國已基本回歸常態,然而歐洲、日本和許多新興市場還在努力填補疫情的產出缺口。在全球PMI的調查中,也可以看到發達國家和新興市場間的顯著分化。

這種不均衡很大程度上推動了當前發達國家的通脹壓力。在過去30年前全球化的浪潮下,資本、原材料和勞動力的自由流動提升了供應鏈的效率,系統性的降低了可貿易品的通脹。但在疫情的衝擊下,曾經高效的全球供應鏈的脆弱性暴露無遺。核心零部件的短缺(如晶片)、防疫導致的作業中斷(如港口)、環保要求導致的限產停工(如限電),都在層層疊加推動全球可貿易品價格的快速上漲。而明年供應鏈瓶頸如何緩解,則取決於更好的疫苗和特效藥多大程度上可以普及到更多的新興市場。

在發達國家經濟步入正常化後,困擾政策制定者的難題逐漸由促進需求演變為抑制當前居高不下的通脹壓力。許多發達國家的央行們處在兩難境地。儘管通脹確有暫時性的因素,但即使可貿易品通脹有望緩和,許多發達國家內生性通脹的趨勢恐難以逆轉。疫情可能永久性的改變了社會思潮 – 從節衣縮食到及時行樂(YOLO)、對工作觀念的變化(躺平與離職潮)、對政府債務和公共財政態度的變化(當代貨幣理論)等等。

更何況,諸多大宗商品廠商仍受到上一輪熊市週期資本開支下行的影響,在未來數年供給仍將受限。甚至在疫情後價格普遍上漲後,許多廠商未來的資本開支計畫仍未有明顯擴張。能源轉型的預期、環保法規的限制和疫情對供應鏈的影響都可能在更長的時間約束不少商品未來的供給增長。而傳統能源和高排放產品價格的上漲,也是促進清潔能源和減排技術發展的必要條件。

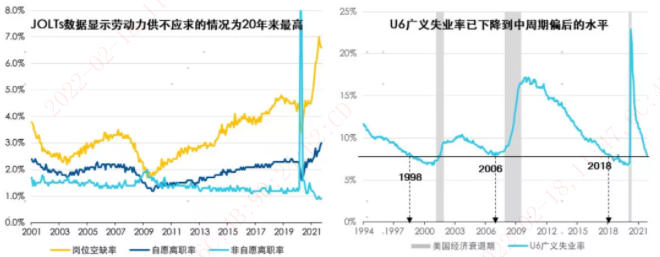

以美國為例,儘管經濟從衰退中復蘇才一年半,但多項指標顯示就業市場的恢復可能是歷次衰退以來最快的。從JOLTs崗位空缺率資料來看,就業市場至少處於過去20年以來最強的狀況。而即使包含兼職和臨時就業的U6廣義失業率,也已經下降到了經濟週期中後期的水準。

圖2. 美國就業市場的恢復遠快於一般經濟週期時

資料來自Bloomberg、MacroBond、易方達,截至2021年11月30日。

固然從勞動參與率來看,當前61.8%的讀數距離疫情前63%的水準仍有距離,但我們懷疑其回升的空間被高估了。疫情導致至少100萬人提前退休享受生活,而非法移民過去四年被遣返也降低了約200萬人的潛在供應,如果把300萬人加回來,則當前勞動參與率將回升到62.8%。這意味著潛在勞動力被高估,工資增長的壓力將更加持續和高企。

迫於愈發嚴重的通脹壓力,我們看到各國央行先後轉向。美聯儲已宣佈將加速削減資產購買專案,並預期明後兩年各有三次加息。歐日央行準備或正在放緩資產購買,而英國和一些新興市場央行已開始加息。而財政層面亦受制於通脹壓力,發達國家的財政赤字料將比過去兩年形成明顯收縮,對經濟增長造成拖累。

因此,雖然全球經濟復蘇的勢頭料將延續,但鑒於疫情後的大規模財政和貨幣政策的陸續退出,我們對明年全球宏觀層面保持謹慎。我們可能將步入一個典型的“中週期調整”之中 – 即刺激政策退出時,一度高企的經濟增長將明顯放緩,並往往伴隨著局部危機的爆發。

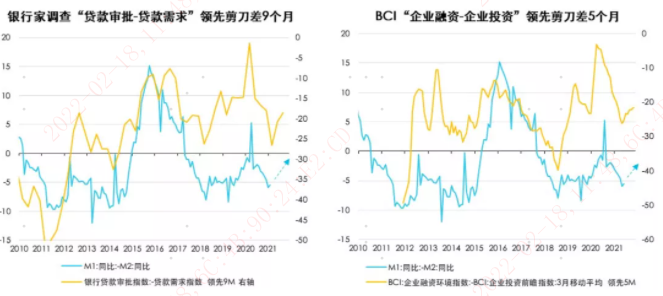

但與此同時,中國的宏觀環境截然不同。在去年率先復蘇後,中國今年的宏觀政策提前轉為收縮。地產去杠杆與行業監管之下,經濟增速亦有所放緩。然而隨著地產下行壓力加劇,我們看到政策制定者們明確的轉向信號。在“以經濟建設為中心”指導下,財政貨幣有望雙管齊下穩住經濟增長。我們的領先指標顯示貨幣信貸資料應已在今年底企穩並將穩步回升,我們預計中國可能是明年為數不多轉向擴張政策的主要經濟體。

圖3. 中國的領先指標已經指向信用擴張的重啟

資料來自Bloomberg、Wind、易方達,截至2021年11月30日。

二、2022投資展望 – 關注中國資產的配置價值

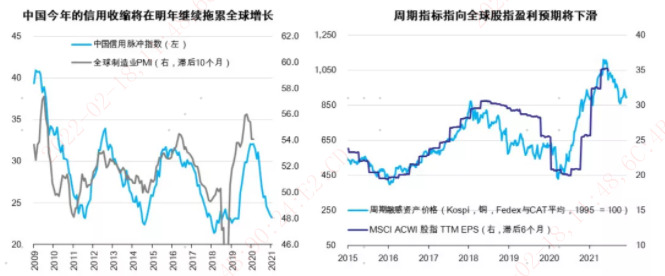

對於金融市場而言,疫情的消退與經濟正常化並不一定是好消息。過往兩年高歌猛進的市場離不開各國央行寬鬆流動性的推動。儘管不是我們的基準情景,但如果美聯儲明年迫於通脹壓力更快的加息,當前高企的資產估值恐將遭遇巨大的調整。而即使不加息,僅是各國資產購買計畫的陸續退出對全球流動性的影響,根據歷史的經驗,也指向風險資產大幅下降的回報預期和更高的波動水準。

而我們一系列經濟增長的領先指標亦指向全球企業盈利面臨下修壓力。在發達國家財政退坡後,中國今年需求的走弱料將拖累明年其他地方的增長。實際上,在過去幾個月,在經濟逐漸放緩以及流動性收緊的預期下,我們已經看到許多缺乏基本面支援的高估值股票的坍塌 – 即使是最為堅挺的納斯達克,如果拿掉頭部前十家公司後,其餘成分股在過去三個月的中位數跌幅已近5%。

圖4. 收緊的流動性環境疊加弱化的增長預期,總體不利於風險資產表現

資料來自Bloomberg、易方達,截至2021年11月30日。

對美股而言,另一大挑戰是在高通脹的環境下,估值難以繼續擴張。歷史上標普500市盈率與美國的CPI通脹率有著穩定的負相關關係。當通脹超過5%時,股市估值將出現明顯的下降。一方面是因為高通脹迫使聯儲加快收緊政策,另一方面則是成本對企業利潤的侵蝕。當前接近7%的通脹率在歷史上對應的市盈率區間在7-16倍,而目前的估值水準在25倍。而美股的疲軟,往往將拖累全球主要股指的表現。

而在財政不及預期,聯儲抗通脹的立場下,我們預計美債收益率曲線平坦化,中長期債券利率上行空間有限,高收益債昂貴的估值恐面臨壓力。而美元在政策收緊期往往受益於避險需求走強,但結構性的雙赤字指向中長期的貶值。大宗商品市場可能亦將承受需求放緩、供應壓力緩解和流動性收緊的三重壓力,也許難以重複今年的普漲行情。

但對於大中華資產而言,面臨的宏觀環境與海外諸多國家並不相同。在經歷各行業監管加強、信用收縮和經濟增速下行壓力下,大中華資產今年表現顯著落後於其他市場。然而,隨著政策環境逐漸轉向穩增長,境內市場流動性環境的相對寬鬆,意味著大中華資產跑輸海外市場的趨勢料將結束。雖然地產下行對宏觀層面的衝擊仍不可掉以輕心,但我們相信充足政策空間可以避免過度的緊縮,穩定企業盈利。

而中長期大中華資產的積極因素並未根本性惡化。全球主要經濟體中最高的實際利率水準帶來了匯率穩定性。供給側改革後中國製造業企業的杠杆得到了充分去化,並伴隨更高的利潤率水準。這意味著企業盈利波動性的下降。而地產信用風險上升和銀行理財淨值化的趨勢,加快了全社會無風險收益率的下行。在相對封閉的環境內,流動性將不可避免的進入金融市場,進而提升A股估值。更可持續的盈利增長、降低債務依賴和無風險利率的下行,都意味著在全球範圍內,中國資產的配置價值仍然顯著。

而今年備受打擊的港股,當前的熊市亦已持續11個月。而在1994-2018年間,港股9次熊市平均持續時間10個月,未來上行空間應明顯大於下行空間。雖然港股明年可能受海外市場的拖累表現不及A股,但當前極低的估值意味著中長期的配置價值突出。

圖5. 去杠杆後更加內生的盈利增長和無風險利率的回落有利於境內股市表現

資料來自Bloomberg、易方達,截至2021年11月30日。

三、2022資產配置策略 – 提防尾部風險,關注政策拐點

當然在基線情景之外,有許多的風險是難以預測的。比如無時不在發生的病毒變異、流動性退潮後對金融資產的非線性衝擊。因此面對不確定性,投資者應尋找風險收益比最優的資產類別均衡配置。

我們認為全球經濟的復蘇週期並未結束,全球總體的產出缺口依然明顯。到明年年底,全球疫苗產能將由今年的52億劑大幅擴張至257億劑,足夠全球人均接種三針。特效藥亦有望普及,晶片荒等問題亦將有所緩解,全球供應鏈有望恢復正常。在此之後,庫存回補、供應鏈重塑和企業數位化升級都有大量需求支撐全球經濟在中週期調整後的向上擴張。此外,發達國家居民儲蓄和淨財富依然充裕。另一方面,各國財政與貨幣雙重收緊的步伐在金融市場出現顯著波動後,將可能重新調整。因此,對於投資者而言,在為尾部風險做好防範之時,須密切關注政策轉向的信號,捕捉市場未來的增長機會。 Money Never Sleeps, Good Luck Trading!

聲明:本手記的觀點、分析及預測僅代表作者個人意見,不代表易方達資產管理(香港)(以下簡稱“本公司”)立場,也不構成對閱讀者的投資建議。本公司或本公司相關機構、雇員或代理人不對任何人使用此全部或部分內容的行為或由此而引致的任何損失承擔任何責任。未經本公司事先書面許可,任何人不得將此報告或其任何部分以任何形式進行派發、複製、轉載或發佈,或對本專欄內容進行任何有悖原意的刪節或修改。基金有風險,投資需謹慎。

免責聲明

本文件不構成對任何人投資易方達資產管理(香港)有限公司管理的任何基金或產品之邀請或建議。

投資涉及風險,包括損失本金。過往的表現對未來的業績並不具指示作用,亦非未來表現或回報的指引。在決定是否適合投資前,投資者應查閱有關基金或產品的銷售檔以瞭解進一步詳情,包括有關基金或產品的特點及風險因素等。

本檔僅載有一般資訊,並不代表一般或特定的投資建議。本檔可能含有「前瞻性」資訊。這些資訊可能包括預測、預報、收益或回報估計及可能的投資組合構成。本檔並不構成對未來事件的預估、研究或投資建議、也不應該被視為購買、出售任何證券或採用任何投資策略的建議。本檔所載的任何意見,只反映本公司於發佈日的判斷,可因其後的條件轉變而作出變動。

本文件所載的資訊及意見取自易方達資產管理(香港)有限公司認為可靠的來源,這些分析和資訊並未經獨立核實,亦不保證其準確性。本檔所載的資料、意見及推測反映本公司於發佈日的判斷,可隨時更改而毋須另行通知。

本文件謹供閣下參考用途,未經易方達資產管理(香港)有限公司書面同意下不可作任何複印或發佈。

本檔可能包含部份未獲證監會認可的基金或產品,未經認可基金不可向香港公眾人士(符合《證券及期貨條例》專業投資者資格的人士除外)發售。

本檔並非廣告。本檔之內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

Copyright © 2022年易方達資產管理 (香港) 有限公司 版權所有。